关注民生热点 倾听群众呼声 余卓平参事谈老旧小区停车难充电难问题

发布日期:2025/05/22 08:59:18

随着我国经济飞速发展,小轿车进入了千家万户,停车难问题已逐步凸显。特别是近年来新能源汽车的高速发展,使得充电难与停车难问题进一步叠加,日益成为群众关切的热点问题。面对这些难题,找到解决问题的关键,制定具有可行性的操作方案,是市政府参事们关注的重点。

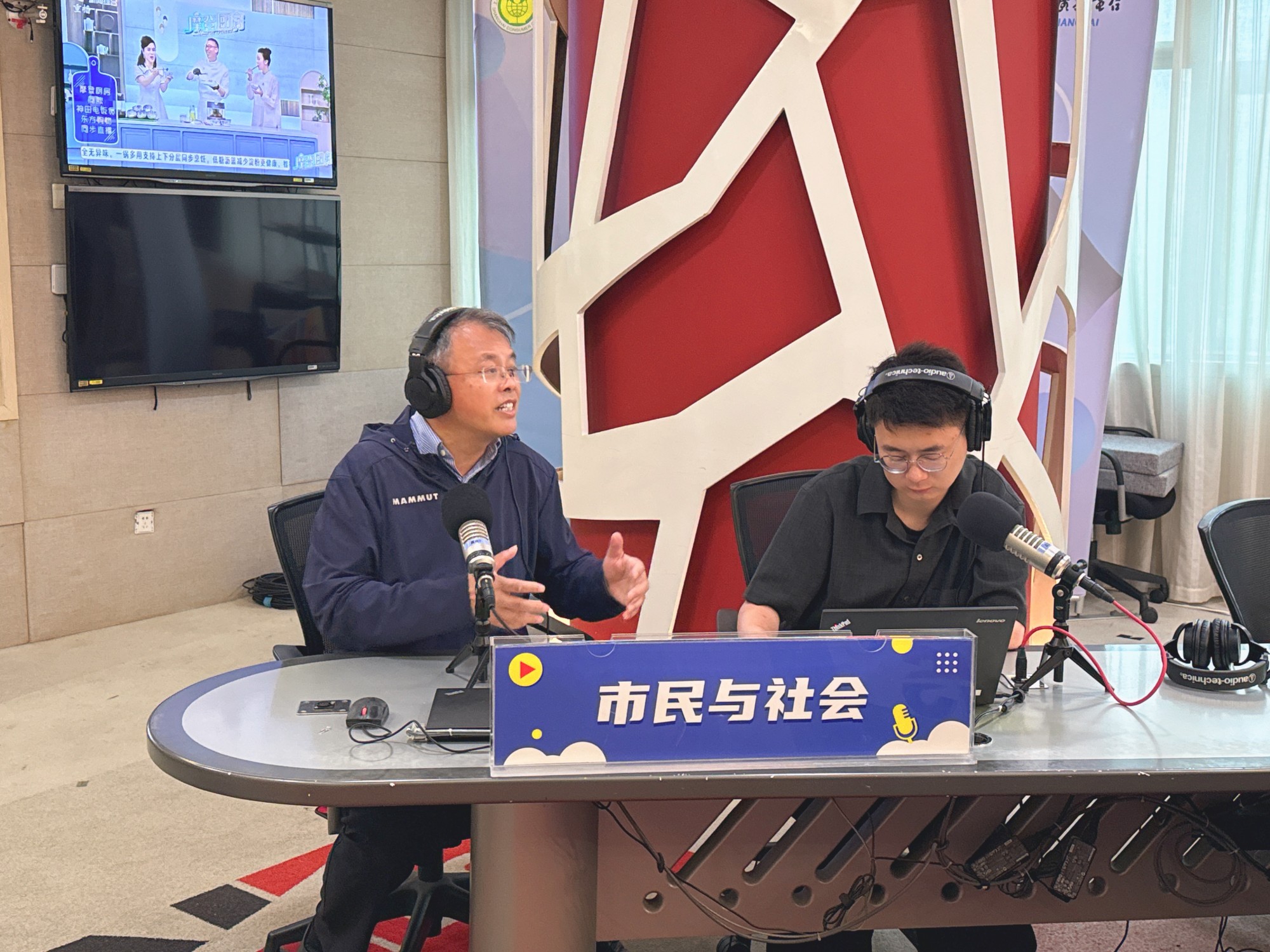

5月20日中午,上海市政府参事、同济大学教授余卓平走进“市民与社会——参事之声”直播室,与市民连线交流老旧小区停车难充电难相关话题。

对于这个话题,感兴趣的听众朋友很多,纷纷网络留言参与讨论。有的听众表示,老小区停车难的确是城市发展的痛点难点,应在“十五五”规划中给予重点讨论;有的听众提出,可以建造大型社会集中停车库来缓解停车矛盾,但最好与住宅小区分开,以减少对小区环境的影响;有的听众则认为,可以通过借助现代科技创造出新的空间,比如下挖多层空间或建造旋转型的多层停车楼等。

对于热心听众朋友所提出的问题,余卓平参事从专业角度予以回应。他表示,对于停车难及叠加的充电难问题,需要从整个产业发展的大视野来看待。一方面,汽车产业是国民经济支柱产业,在整个社会经济体系中占据三个重要的10%(10%就业岗位与汽车相关,10%税收与汽车相关,10%的GDP来源于汽车相关产业);另一方面,汽车是满足人民对美好生活向往、实现中国梦的重要载体。与发达国家的人均汽车保有量相比,我国还有很大发展空间。因此,我们可以借鉴早已进入汽车社会国家的经验,因地制宜、科技赋能,采取多元化的措施方案。

沃尔夫斯堡全自动停车塔

比如,日本从1950年代中期开始关注停车问题,由于空地很少且价格昂贵,最大限度利用空间的机械式停车库迅速发展。德国沃尔夫斯堡的大众停车塔就是听众朋友提到的旋转型的多层停车楼,并不需要开车进楼,而是通过机器人搬运,停车楼内部自行旋转。美国地域辽阔,很多大型商场和采购中心都在郊区,因此并不采取地下停车库方式,而是在边上建停车楼。对于土地资源较为稀缺的上海而言,美国方式不太可行,日本、德国的经验值得借鉴。采取立体停车,应该是一个比较好的解决方案。

同时,智能技术和机器人技术的极速发展,为我们提供了更多可能。比如,类似于很多宾馆已在使用的送货机器人,搬车机器人技术已经成熟。我们可以在小区角落建设一个停车楼,由搬车机器人实现车辆自动进楼,停车取车只要手机APP绑定就可一键实现。停车楼运用智能管理系统,实现智能泊位、智能充电一体化运营,从而通过科技赋能,就近解决居民停车、充电难题。

静安区大宁街道明园森林公园“深坑车库”

实际上,现在很多新能源车主的“里程焦虑”主要源于充电焦虑,这导致当前新能源汽车过度追求高续航里程,不断增大电池容量,反而造成成本上升和资源浪费并影响汽车安全,违背了汽车轻量化的原则,并不利于新能源汽车产业的健康可持续发展。如果上海能够在城市更新改造中加大力度,率先开展停车楼试点改造,解决老旧小区停车难充电难问题,将不仅有助于改善老旧小区居民生活质量、减少安全隐患、增强人民群众的获得感和幸福感,也有助于进一步释放上海市新能源汽车保有量增长潜力,促进新能源汽车产业加快发展。

欢迎扫码收听